常言道,路为国脉。纵横交错的公路、铁路就像遍布人体的脉络,源源不断将发展所需的资源输送到辽阔祖国的各个角落。当我们在路上疾驰奔赴梦想与远方的时候,不知道是否有人会想起脚下所踏之路中,凝结的无数筑路人的心血与青春。

作为中交路建的年轻力量,大学毕业后我加入了华北公司的京台德州一标项目,虽然和条件艰苦的项目相比我们的条件已经算优越。但是对于初来乍到的我,在面对较大的工作强度和全新工作内容的时候,我的内心也曾经因为束手无策而一筹莫展。在一次工作之余和师傅抱怨的时候,师傅宋二龙对我讲起了他的故事。

2014年,刚从大学毕业的他踌躇满志,加入了中交路建华北公司。而他参加的第一个项目就是地处戈壁的额哈铁路工程。额哈项目深居祖国内陆深处,大部分路段都位于戈壁地区。穿越黑鹰山地区、马鬃山地区,沿线95%是荒漠戈壁,500多公里处于无人区。除了一年四季不间断的风沙肆虐,还有夏日的酷暑、冬季的严寒,就连项目的工程用水都要去70公里外的金属矿上一车一车拉。那里没水、没电、没信号,交通不便,施工条件异常艰苦。超高的施工难度和恶劣的自然环境让这里流传着这样一段信天游:“彩钢房飞舞满地地跑,建桥的模板天空空飘;沙尘尘刮起找不见个人,戈壁滩的风儿实在是硬……”这听起来苍凉的曲辞中,浓缩的却是师父宋二龙的日常。而就在如此艰苦的条件下,他一待就是两年。无论是笼罩工地的漫天风沙,还是无法与家人联系、团聚的无边孤寂,都没有让他退却。他扎根现场,扎实学习。也正是有了这段时间脚踏实地的积累,让他很快就能把学校的理论知识和现场的施工实践融会贯通,并迸发出了源源不断的创造力。他对于工作的高度热情和对更先进技术的追求和钻研,让他至今一共已经取得了16项国家实用新型专利,成为项目上技术攻坚的中流砥柱。

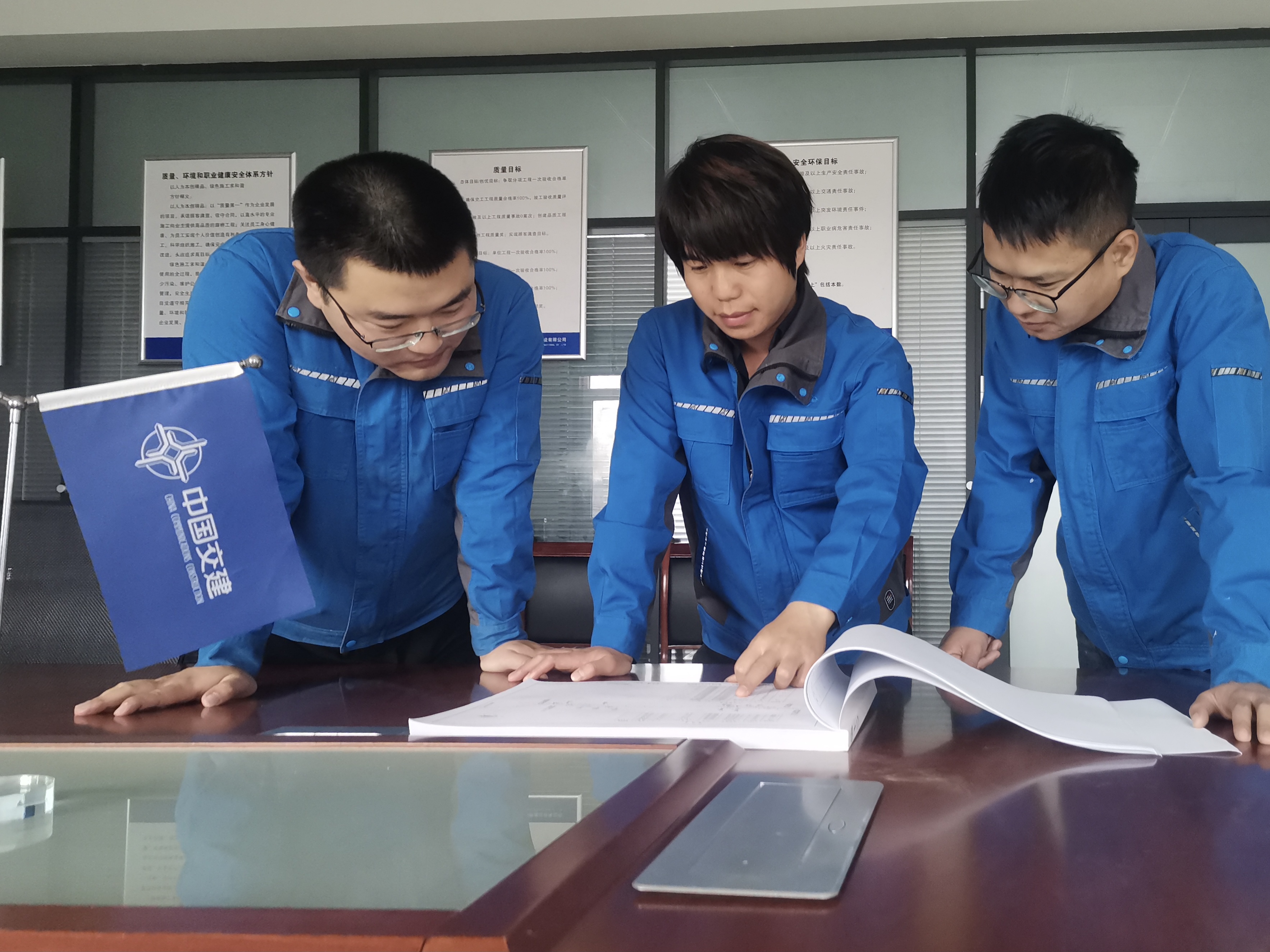

宋二龙(中)在指导编制技术方案

这是我师傅的故事,是中交路建“金牌导师”的故事,更是无数中交路建人成长的缩影。说起路建人,让我们把时间调转回上世纪50年代,一个因病双腿落下残疾的男孩在家门口的简易石头桥上摔倒的时候感叹:要是有座桥该多好啊!而1964年,这个男孩以优异的成绩考上了西安公路学院的道路桥梁专业。毕业以后,他是刚进项目时,与工地格格不入的“王眼镜儿”;后来,他是面对生产质量时,一盯到底的“铁面判官”;渐渐地,他又成了技术攻坚克难时,敢为人先的“王大胆儿”。他,就是“全国劳动模范”王崇旭。在崇山峻岭中2000多个日夜的拼搏,他完成了“世界第一高悬索桥”四渡河特大桥的技术攻关;手中的100余本施工笔记中凝聚了他40多年建设生涯的点滴心血;而发表在国内外各大顶级期刊、论坛上的30余篇论文,成为了他克己奉公、奋斗一生的勋章。

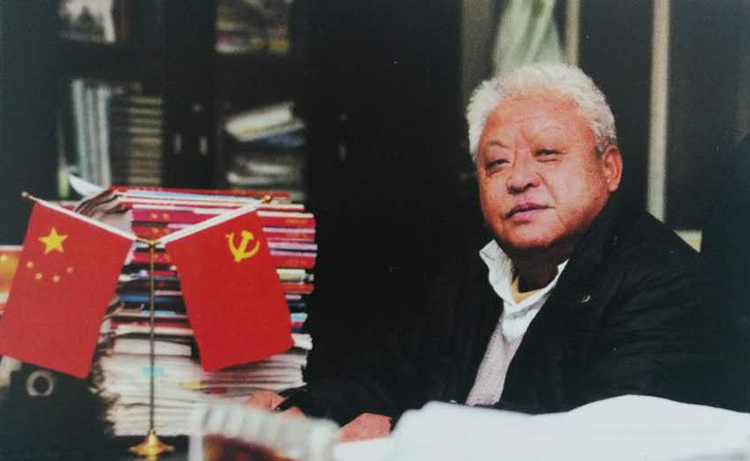

“全国劳动模范”王崇旭

百年中交,二十年路建,从全国劳动模范,到金牌导师,再到每一个普普通通的岗位,路建人用双脚丈量山海,用双手筑起通途。周围是荒漠戈壁的空旷寂寥,没关系,我们有往来如织的热闹;耳畔中是此起彼伏的虫鸣阵阵,刚刚好,我们有施工设备轰鸣的曲调。这是路建人特有的浪漫画卷,是路建人胸怀寰宇,脚踏实地的真实写照。

百年中交,二十年路建,从90年代的山西太旧高速,到15年前的上海东海大桥,再到额哈铁路、临白高速,路建人一次又一次踏入生命的禁区,一次又一次挑战海上桥梁建设的极限,一次又一次刷新行业品质的标杆。是老一辈路建人对初心的坚守和信仰的传承,带我们站在了幸福的新起点。是一代又一代路建人的传承接力,才夯实了中交路建对标一流、赓续辉煌的底气,汇聚起了中交路建开疆拓土、击水中流的力量。

接过师傅手中的接力棒,路建人的精神将由我传承。

筑路青春,传承信仰,使命必达,孜孜不倦。