他一生就做了一件事,但却是中国交通建设血脉中,最激烈奔涌的雄壮力量。雪下了又融,草黄了又青,他像耸立于山间的塔桥,岿然不动。修路架桥那是乐,不用浮名羁此生。他的人生,正如无尽延伸的路、冲破云霄的桥,无声,但有无穷的力量。神州大地,遥远苍穹,他是最闪亮的星。

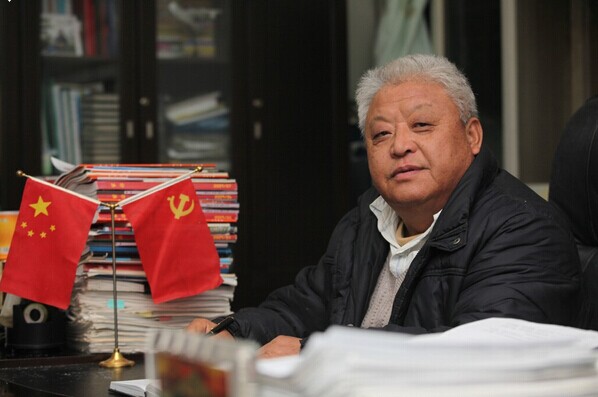

他,就是被评为“全国劳模”、被誉为中国“桥圣”的中交路桥人——王崇旭。

1947年生的王崇旭毕业于西安公路学院道路桥梁专业,这个来自黄土高原的陕西汉子,在随后半个世纪中,将自己的青春和热血毫无保留的抛给了自己醉心的路桥建设事业。据不完全统计,在王崇旭从业的40余年间,主持或参与修建的大、中型桥梁就有39座,高速公路里程累积超130公里,提出的近80项技改方案创造了显著的经济效益,他本人先后7次获国家级奖励,5次省、部级奖励,9次厅、局级奖励,在国内重要学术刊物和学术会议上发表论文25篇,多篇获奖。在他身上充分地体现出中交路桥“恪守诚信,崇尚业绩,注重创新”的核心价值观。

恪守诚信

1986年至1987年,王崇旭在珠海市南屏大桥施工项目近两年的时间里,他秉持着对单位、对工程负责的态度,王崇旭恪守着心里的那份诚信准则,突破了一道又一道技术难关,累计写下了17本施工日记,当施工得以顺利进行时,这个“铁人”却被累得口吐鲜血被送进医院,当珠海市领导闻迅赶来看望他时,他早已悄悄地回到了工地投入到紧张的工作之中。

1987年,在广东惠州大桥主墩施工过程中,由于相关单位错误评定,准备炸掉桥墩重新修建。因过度劳累二次住院的王崇旭不顾身体虚弱,深入到工地了解情况,把病房当成了工作室,仔细查看施工试验和原始记录,病床上到处堆的是施工图纸和文件,惹得医生发了火,强令他停止工作。出于对工程建设诚信负责的态度,王崇旭坚持进行分析研究,终于查明了原因,推翻了错误的判断,挽回了不应造成的损失。

1990年春,珠海斗门大桥施工进入冲刺阶段,严重劳累的王崇旭又连续在工地整整熬了几天几夜,两条腿肿得又粗又亮,本来就行动不便的他,硬是撑着双拐坚持战斗在第一线。在他的影响和带动下,职工们日夜奋战,项目提前两个月高质量完成了施工任务。

1997年开始动工的厦门海沧大桥是国家“九五”期间重点建设项目之一,王崇旭时任总经理部副总工程师兼质量总监工程师。浇筑大桥锚碇17层时,质量和进度有了冲突,混凝土公司征得有关方面同意,放宽了入模温度。王崇旭据理力争,分析了增加1.5℃对砼质量产生的危害性。经过多方5小时的讨论,最终达成一致意见,入模温度不变,保证了锚碇的工程质量。业主、监理赞赏道“有王总在,我们放心”。

在工作岗位上四十三年如一日,王崇旭拥有一股老黄牛的“倔劲”,体现出了铮铮铁汉的气概。在诚信面前,他深知质量就是一个企业生存的根本,常年来人们用“比甲方还甲方,比监理还监理”来评价他。

“家事国事唯有国事,大家小家只有大家”,这是他常说的一句话。修路建桥是一件苦差事,自己既然选择了这一行,就要有一种职业的使命感和责任感,甘心吃苦、甘心受累,要对单位诚信,对工程诚信。在忠县长江大桥施工最紧张期间,慈母故去,王崇旭却不能回家奔丧,只有临江凭吊,遥寄哀思。他总是说:“工地吃紧,大家正在奋战,我怎么好意思离开呢?”正是这种责任和态度,不管有多少酸甜苦辣,他都无怨无悔。为了祖国的交通建设大业,贡献自己的力量,切实履行一个共产党员的职责,这是也王崇旭最大的乐趣和人生享受。王崇旭用他人格的力量影响着一个团队,在潜移默化中感化了团队中的每一位员工,并成为团队一种向前奋进的动力,他用行动彰显着我们企业的核心价值观——“恪守诚信”。

崇尚业绩

厦门海沧大桥获詹天佑土木工程大奖,顺德容奇大桥、重庆忠县长江大桥、重庆万州长江二桥获国家优质工程银质奖……在公司现今的荣誉录里,一枚枚沉甸甸的奖牌、一行行施工的足迹背后当有这位中国当代“桥圣”一份辛勤汗水的浇灌。

1998年到2004年,公司承建忠县长江大桥和万州长江二桥。忠县长江大桥是一座长1199米,宽18米的单跨悬索结构桥,具有高、斜、薄、大、新的特点,主塔高150多米。在施工过程中,王崇旭开展了多项技术革新和科技攻关,多项技术获奖,项目部更获“科技工作先进集体”和中国路桥集团“青年文明号”光荣称号。而万州长江二桥是一座长度为1148米、主桥为580米的单跨悬索桥,桥面宽20米,锚碇为复合式隧道锚,此类型居世界第一。凭着过人的智慧和毅力,王崇旭带领团队破解了15项科技攻关课题。两桥竣工验收后,质量综合评分分别达到97.4分和97.85分,为国内桥梁建设树立了又一典范。

据不完全统计,在王崇旭四十余载建桥的风雨岁月中,由他提出的具有推广运用价值的创新项目近80个,创造了较为显著的社会效益和经济效益。

在珠海大桥施工时,他主持进行了一系列科技攻关活动,其中“承台套箱封底”一项就创直接经济效益近200万元。在忠县长江大桥施工期间,开展了17项技术革新、科技攻关和QC活动课题。其中,将利川岸索塔基桩由钻孔桩改为人工挖孔桩,节约成本65万元;索塔采用优化爬架翻模工艺,使塔身段施工进度控制在4-5天,节约施工成本142万元。在修建“世界第一高桥”四渡河特大桥期间,全桥C30以下混凝土将近7万立方米,在保证质量的前提下,王崇旭建议使用机制砂,相比昂贵的黄砂,节约成本近560万元;锚碇预应力体系单根可换索,锚碇预应力体系采用喷涂环氧钢绞线带PE单根可换式蜂窝管,制作难度大、精度要求高,经过多次试验,反复讨论,力主自购材料,自行加工,比委托加工节约资金近350万元。

注重创新

在层峦叠嶂、人迹罕至的武陵之颠,四渡河特大桥——这座被誉为世界第一高桥的悬索桥,开创了世界桥梁建设史上“火箭抛索”的先河。这一奇思妙想的提出者,正是王崇旭。

2004年,公司承建了沪蓉西四渡河特大桥。这座主跨900米的钢桁架加劲梁悬索桥,结构类型为国内首例。单向坡2.41%,居世界同类桥梁第一。其桥面距谷底高达560米,桥塔顶部距谷底650米,被誉为世界第一高桥。这里峡谷幽深,峭壁林立,荆棘密布,无论是地形地貌,还是地质结构情况都十分恶劣。在这样险峻的环境修建悬索桥,最大的困难就是如何牵引导索沟通两岸,设空中便桥,开辟主缆和桥面施工工作平台。面对四渡河两岸刀劈斧削、深达500多米的悬崖绝壁,以及峡谷中变幻无常的气流,人力、热气球、飞机等传统办法派不上用场。

就在无计可施之时,王崇旭在考察现场摔倒加上风寒,他又一次住进了医院。躺在病床上,先导索的问题仍反复在他脑海中萦绕。有一天,渔民用梭镖投掷捕鲸的情景出现在他的脑海里。能不能仿照这个办法,用大炮将先导索打到峡谷对面去呢?他立即打电话找到长沙炮兵学院的专家,但专家的回答令人失望。因为他们的炮弹射程只有200米,而且后面不能带绳索。一般人到此时可能已经要放弃了,但他没有,因为他是王崇旭。他迅速找来《军事知识》查阅和研究。“能不能通过火箭弹后面拽引一根绳子发射到对岸”的想法冒了出来。几经周折,王崇旭找到解放军理工大学工程兵工程学院从事坡障研究的顾文彬教授,双方对这一奇思妙想开始了长达两年多的论证和研究和近一年的试验,最终这项备受瞩目的“湖北沪蓉西四渡河大桥先导索火箭抛送技术”完美地呈现在世人的面前。

2006年10月10日上午,薄雾笼罩着四渡河特大桥建设工地,来自南京的军事专家们精心地布置火箭发射系统。8时20分,第一枚火箭瞬间喷着火舌,拖着白色的先导索腾空而起,闪电般飞跃峡谷,仅用3.5秒便将先导索顺利送达对岸。8分钟后,第二枚火箭腾空而起,将另一条先导索送达对岸。来自全国各地的桥梁专家、学者、交通部官员以及国内各级媒体及当地村民共同见证了我国桥梁建设史上这一重要时刻。

有人算了一笔账:火箭抛送先导索技术从试验室研究到正式实施应用,整个花费只有40多万元,远远低于其他方式牵引先导索的成本,而且在峡谷中使用安全、高效。

2008年6月3日,在美国匹兹堡召开的国际桥梁大会讲坛上,500多位全球顶尖的桥梁专家、桥梁业主,静静聆听来自四渡河的声音。作为嘉宾,王崇旭介绍了四渡河特大桥以及他独创的先导索火箭抛送技术,国外专家无不惊讶叹服,纷纷向他索要相关资料。

火箭抛索这一技术的创新,体现了王崇旭在解决困难的征途中坚强的意志和不屈的精神,同时体现了“注重创新”的企业核心价值观,承载了路桥人勇于创新、果敢进取、敢为天下先的意志品质和精神风貌。

王崇旭从业期间遇到的施工技术难题数不胜数,但他善于思考、乐于创新,不断突破一道道难关。可以说,他取得成功的每一步与他的勤奋好学、坚韧执着息息相关。

群山巍巍下夕阳,遍地盛开英雄花。在公司的工程在祖国大地多点开花结出硕果的今天,王崇旭用他对路桥的承诺一路走来,走出了自己的风采,走出了自己的风格。四十三年,弹指一挥间,回望他修建过的近40座桥梁,现如今,劳模王崇旭早已是银发满头,但声音依然洪亮铿锵,有关他的劳模的精神和建造的一座座大桥也依然为人们不时想起,谈起。